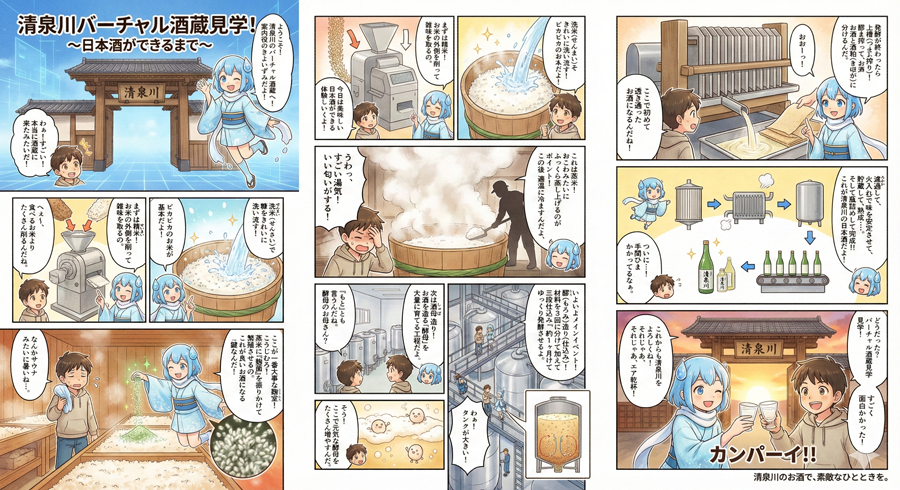

初めての

酒蔵見学山形県酒田市 清泉川

株式会社オードヴィ庄内

東京で会社に勤めるOL

「はなさん」と「恵理」さんが

山形県酒田市の酒蔵清泉川に見学に来てくれました。

庄内の観光と日本酒の造り方を

見学したいとたずねてくださいました。

日本酒を飲むのは好きですが、

作り方などは初心者だそうです。

清泉川杜氏の佐藤さんにいろいろ聞きながら

見学したいそうです。

元気なお二人に日本酒をたのしく

飲めるように分りやすくお話ししましょう。

恵理さん

恵理さん はなさん

はなさん目次

「実際の蔵見学は、コロナ禍以降受け付けをしていません。悪しからず御了承ください」

その代わりに、弊社Webサイトにて「バーチャル蔵見学」をお楽しみ下さい。1.お酒の種類

杜氏

杜氏清酒には原材料の種類や製造工程によって種類が分けられています。

吟醸酒、大吟醸酒、純米酒、純米吟醸酒、純米大吟醸酒

特別純米酒、本醸造酒、特別本醸造酒等です。

特定銘柄 要件 使用する原料 精米歩合等 ①吟醸酒 米・米こうじ、

醸造アルコール60%以下 ②大吟醸酒 米・米こうじ、

醸造アルコール50%以下 ③純米酒 米・米こうじ – ④純米吟醸酒 米・米こうじ 60%以下 ⑤純米大吟醸酒 米・米こうじ 50%以下 ⑥特別純米酒 米・米こうじ 60%以下又は

特別な製造法等⑦本醸造酒 米・米こうじ、

醸造アルコール70%以下 ⑧特別本醸造酒 米・米こうじ、

醸造アルコール60%以下又は

特別な製造法等「実際の蔵見学は、

コロナ禍以降受け付けをしていません。

悪しからず御了承ください」

その代わりに、弊社Webサイトにて

「バーチャル蔵見学」をお楽しみ下さい。酒蔵見学申し込み

-

-

オードヴィー庄内では酒蔵見学を受け付けております。お気軽にお申し込み下さい。

酒蔵見学申し込みはこちら

2.原料米 米

恵理さん

恵理さん原料は米、米麹と言っておりましたが私たちが普段食べている米とは違うのですか。

杜氏

杜氏酒造りには酒米と言う特別に栽培された品種を使用することが多いです。

はなさん

はなさん酒米と言うのは一種類ですか。

杜氏

杜氏皆さんが食べているお米も「こしひかり」や「ささにしき」

「あきたこまち」「はえぬき」などあるように、全国で酒米として いろいろ栽培されています。酒米に使用される米の種類は全国で百以上もあります。 はなさん

はなさんわあ、すごくいっぱいあるんですね。

恵理さん

恵理さん山形県でもそんなに使っているのですか。

杜氏

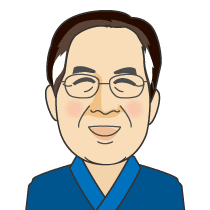

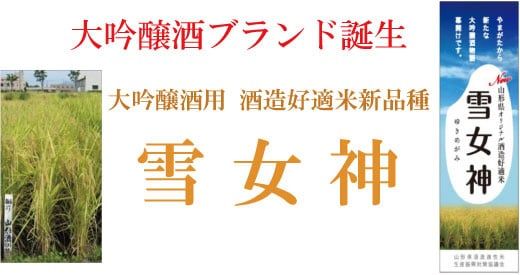

杜氏山形県では現在「出羽燦々」「出羽の里」「美山錦」「雪女神」 等に力を入れています。

はなさん

はなさん「はえぬき」や「つや姫」など山形県の米としておいしいのがありますが、そういうのは使わないのですか。

杜氏

杜氏「つや姫」や「はえぬき」「雪若丸」も酒米として使用している酒蔵もあります。

うちでも「つや姫」「雪若丸」を使用しています。食べた食感のように甘くてなめらかなお酒が出来ますね。 恵理さん

恵理さん「山田錦」とか言うのは聞いたことがあるんですけど。

杜氏

杜氏「山田錦」は酒米として特別にいい米の一つとして全国的に使用されていますね。

山形県でも「山田錦」に負けない酒米として新しく「雪女神」を開発しましたね。

私たちも当初から仕込をして、将来を期待しているんです。

杜氏

杜氏お酒造り用に栽培されたお米を酒造好適米と呼んでいます。

大体大粒で心白があります。

「実際の蔵見学は、

コロナ禍以降受け付けをしていません。

悪しからず御了承ください」

その代わりに、弊社Webサイトにて

「バーチャル蔵見学」をお楽しみ下さい。酒蔵見学申し込み

-

-

オードヴィー庄内では酒蔵見学を受け付けております。お気軽にお申し込み下さい。

酒蔵見学申し込みはこちら

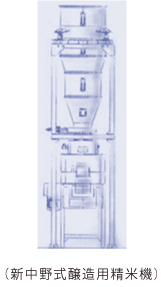

3.原料米 ①精米

恵理さん

恵理さん主食でご飯を食べるときは精米したのを買ってきますが酒米はどんなですか。

杜氏

杜氏お米は玄米と白米と言う言い方をしますが、玄米は田んぼでできた稲の籾を脱穀した米粒を玄米と呼びますが、

精米して米の表面をや胚芽を取り除いたものを白米と言います。

皆さんが食べている主食用の白米は精米して全体の7~10%を糠として削っています。が酒米は30%~40%も削ってタンパク質や脂肪分の多い部分を取り除いています。 はなさん

はなさんそんなに削っちゃうんですか。

杜氏

杜氏江戸期や明治時代には唐臼を使用して精米していたが明治後期になると機械化されたが、それでも精米歩合が90%前後が精々だったようです。

杜氏

杜氏精米歩合が低いと表面のたんぱく質や脂肪分が多いと出来た酒に雑味が残るようになるのです。

はなさん

はなさん雑味ってなんですか。

杜氏

杜氏お酒を味わった時に荒っぽい味苦みや渋みなどやきたない味などを感じるときに雑味と言います。

反対にきれいな酒、なめらかな味、丸い味などと表現します。

はなさん

はなさん削るってもったいないようですが精米って大切なのですね。

杜氏

杜氏そうです。大吟醸や鑑評会用の酒は精米歩合30%と言ってお米の70%も糠として削ってしまうんですよ。

「実際の蔵見学は、

「実際の蔵見学は、

コロナ禍以降受け付けをしていません。

悪しからず御了承ください」

その代わりに、弊社Webサイトにて

「バーチャル蔵見学」をお楽しみ下さい。酒蔵見学申し込み

-

-

オードヴィー庄内では酒蔵見学を受け付けております。お気軽にお申し込み下さい。

酒蔵見学申し込みはこちら

3.原料米 ②洗米

恵理さん

恵理さんごはんを炊くときはさっと水洗いしますが酒造りではどうですか。

杜氏

杜氏白米についている糠を取り除くために水洗いします。

江戸期、明治初期は手洗い、足洗いなどでしたが、その後機械化され自動で輸送をできるようになった。

寒風の極寒気の時の手洗いは想像を絶するものであったと伝え聞いています。現在も特別な大吟醸などは手洗いしています。

精米歩合が高いと吸水時間が短く、ストップウオッチ片手に手洗いをおこないます。 はなさん

はなさん現在も手洗いをするんですか。

杜氏

杜氏そうです。昔は米とぎ歌などが有り皆で歌いながら作業を行ったそうです。

恵理さん

恵理さん唄いながらですか。

杜氏

杜氏そうです。唄うことによって時間をはかっていたのですね。

一番を歌うと何分だから、3番まで歌うとかで時間をはかっていました。

又唄いながら作業をすることで重労働の苦しさを和らげることもあったと思いますよ。 「実際の蔵見学は、

「実際の蔵見学は、

コロナ禍以降受け付けをしていません。

悪しからず御了承ください」

その代わりに、弊社Webサイトにて

「バーチャル蔵見学」をお楽しみ下さい。酒蔵見学申し込み

-

-

オードヴィー庄内では酒蔵見学を受け付けております。お気軽にお申し込み下さい。

酒蔵見学申し込みはこちら

4.原料処理 ①浸漬・水切り

杜氏

杜氏そのあとの原料処理は浸漬と言う工程です。

恵理さん

恵理さん私たちがご飯を炊くときにお米をといだあと20分ぐらい置いた後に電気を入れますね。

杜氏

杜氏そのことです。白米を水につけて米粒の中心まで水を吸収させることです。

吸水量はお米の種類、精米歩合、水の温度などによって変わってきます。

そこでお酒の造りはじめやお米の品種などが変わった時には小試験と言って少量の米で実験してみます。それくらい大切なことです。

麹米や掛け米でも変わりますが、一般的には吸水率は28%~30%です。 はなさん

はなさんお米の状態によって変わるんですね。

杜氏

杜氏デリケートに変わるんですよ。

吟醸米は普通酒のように吸水すると水分過多になってしまいます。

吟醸米はもろく壊れやすくなっているため、洗米、浸漬は手作業で行い限定吸水を行っています。 「実際の蔵見学は、

「実際の蔵見学は、

コロナ禍以降受け付けをしていません。

悪しからず御了承ください」

その代わりに、弊社Webサイトにて

「バーチャル蔵見学」をお楽しみ下さい。酒蔵見学申し込み

-

-

オードヴィー庄内では酒蔵見学を受け付けております。お気軽にお申し込み下さい。

酒蔵見学申し込みはこちら

4.原料処理 ②蒸し

杜氏

杜氏水切りした米を翌朝一番に甑釜(こしきがま)に投入していきます。

お米を蒸す作業に入ります。 恵理さん

恵理さん炊くのでなく蒸すのですか?

杜氏

杜氏はい、お米を蒸すことによって米のでんぷんをα化します。

はなさん

はなさんα化てどんなことですか。

杜氏

杜氏はい生米は澱粉の結晶構造は規則正しく並んでいますが、蒸して熱を加えるとばらばらになり糊状になります。

この現象を澱粉の糊化=α化と言います。 恵理さん

恵理さんなんか難しいですね。赤飯を蒸すのも同じですかね。

杜氏

杜氏そうです。蒸すことによって、殺菌効果もあります。

また麹菌が作用しやすくもなります。 はなさん

はなさん大きい釜ですね。どのくらいは入るんですか。

杜氏

杜氏この大きい釜甑で900Kgのお米が入ります。

60㎏俵で約15俵ですね。 恵理さん

恵理さんすごいですね。どのくらいの時間がかかるのですか。

杜氏

杜氏蒸気が上まで抜けてから50分から55分ですね。

蒸す過程でも10%ぐらい吸水しますので全体で白米の138%~140%になります。 はなさん

はなさんいちいち秤で測るのですか。

杜氏

杜氏作業の目安でお米の状態などが分かるので秤にかけます。

蒸しあがりましたので、次の作業に移ります。 「実際の蔵見学は、

「実際の蔵見学は、

コロナ禍以降受け付けをしていません。

悪しからず御了承ください」

その代わりに、弊社Webサイトにて

「バーチャル蔵見学」をお楽しみ下さい。酒蔵見学申し込み

-

-

オードヴィー庄内では酒蔵見学を受け付けております。お気軽にお申し込み下さい。

酒蔵見学申し込みはこちら

4.原料処理 ③ 放冷

恵理さん

恵理さん蒸しあがった蒸米をそのまま使うのですか。

杜氏

杜氏いいえ、これを放冷機と言う機械で冷まします。

昔は蔵内にすのこを敷きその上に布を敷き蒸米を広げておき、早朝の寒い気温で冷ましていました。

今は冷風を送って冷まします。掛け米と麹米で温度が違います。

また、掛け米も酒母米、添え米、仲掛米、留掛米 で変わります。 はなさん

はなさんそれで、朝早くから作業をするのですね。

「実際の蔵見学は、

「実際の蔵見学は、

コロナ禍以降受け付けをしていません。

悪しからず御了承ください」

その代わりに、弊社Webサイトにて

「バーチャル蔵見学」をお楽しみ下さい。酒蔵見学申し込み

-

-

オードヴィー庄内では酒蔵見学を受け付けております。お気軽にお申し込み下さい。

酒蔵見学申し込みはこちら

5.麹造り ①麹の役割

はなさん

はなさん麹とは甘酒を造るのと同じですか。

杜氏

杜氏基本的に同じです。蒸米のでんぷん質をぶどう糖に変える働きをします。

麹は日本酒造りのほかに味噌、醤油、焼酎、みりん、塩辛、漬物などに活用されています。 「実際の蔵見学は、

「実際の蔵見学は、

コロナ禍以降受け付けをしていません。

悪しからず御了承ください」

その代わりに、弊社Webサイトにて

「バーチャル蔵見学」をお楽しみ下さい。酒蔵見学申し込み

-

-

オードヴィー庄内では酒蔵見学を受け付けております。お気軽にお申し込み下さい。

酒蔵見学申し込みはこちら

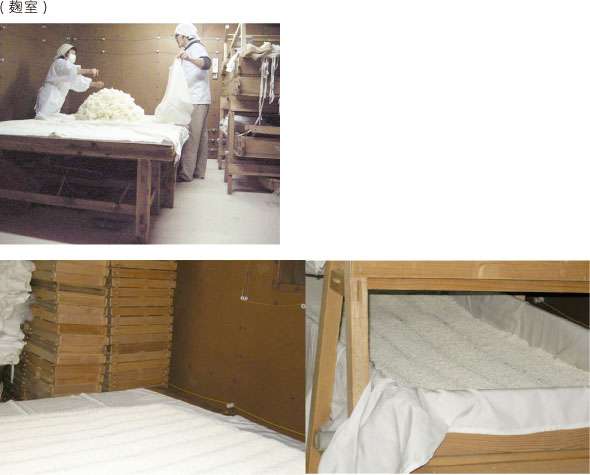

5.麹造り ②麹の役割・糖化

恵理さん

恵理さん麹って酒造りでどんな役割をするのですか?

杜氏

杜氏お酒が出来るのは酵母がぶどう糖を醗酵してアルコールを造りますがお米の蒸米はでんぷんなのでそのままでは醗酵できないんです。

そこで蒸米のでんぷんをぶどう糖やアミノ酸に変えてやるのが麹菌のはたらきなのです。 恵理さん

恵理さんへ~難しいけど、お米を甘くしてやるんだね。

杜氏

杜氏日本酒はいろいろと複雑な工程があるんだよね。

ワインなどは果実をつぶすとすぐにぶどう糖や果糖があるから酵母がすぐに醗酵してアルコールに変えてやることができるんだよ。麹菌はカビの1種類ですがさけ造りで最も大事な働きなのです。

昔から酒造りは「一麹、二モト、3造り」言われてきたとおり麹はもっとも大切な工程です。

はなさん

はなさん麹はこの部屋で作るんですか。ずいぶんあったかいですね。

何度くらいあるのですか。 杜氏

杜氏麹室は大体30度前後の温度を保っています。

此処で二日間かけて麹を作ります。「実際の蔵見学は、

コロナ禍以降受け付けをしていません。

悪しからず御了承ください」

その代わりに、弊社Webサイトにて

「バーチャル蔵見学」をお楽しみ下さい。酒蔵見学申し込み

-

-

オードヴィー庄内では酒蔵見学を受け付けております。お気軽にお申し込み下さい。

酒蔵見学申し込みはこちら

6.酒母・酒母の役割

恵理さん

恵理さん次は酒母ですか。酒の母とはなんか大切な気がしますね。

杜氏

杜氏そうなんです。酒母はアルコール醗酵をする酵母をいっぱい造る工程なんです。

アルコール醗酵するにはたくさんの酵母が必要なのです。

酵母が少ないと他の雑菌から負けてしまって、お酒がだめになってしまうことがあるんです。

昔は酵母を培養する技術がなかったので自然の酵母に頼っていたのです。酒蔵には家付き酵母と言ってその酒蔵に住み着いている酵母がいるんです。

しかし、今は酵母を純粋に培養するようになっています。 はなさん

はなさん少しづつ酵母を増やしていくんだ。酵母は1種類ですか。

杜氏

杜氏いや、たくさんの種類があるんですよ。お酒の特徴を出すために沢山の酵母を発見してきたのです。香りのよく出る酵母とか、酸を多く出す酵母とかアルコールが出やすい酵母などたくさんあります。

はなさん

はなさんああそうだラベルの裏に何とか酵母使用なんて書いてあるの見たことがある。

杜氏

杜氏そうですね。各酒蔵では酒の特徴を出すために、いろいろの酵母の種類を使っています。

山形では「山形県工業技術センター」で「山形酵母」を開発、培養しています。 恵理さん

恵理さんこのタンクは小さいですね。酒母は小さいタンクで作るんですか。

杜氏

杜氏そうです。仕込みタンクの十分の一とか五分の一くらいのタンクを「酒母タンク」といいます。

このタンクで酒母を仕込んでいます。ここには水と麹と酵母を入れます。約2週間で出来上がります。「実際の蔵見学は、

コロナ禍以降受け付けをしていません。

悪しからず御了承ください」

その代わりに、弊社Webサイトにて

「バーチャル蔵見学」をお楽しみ下さい。酒蔵見学申し込み

-

-

オードヴィー庄内では酒蔵見学を受け付けております。お気軽にお申し込み下さい。

酒蔵見学申し込みはこちら

7.もろみ(醪)

はなさん

はなさん今度は大きいタンクですね。

杜氏

杜氏酒母で多くできた酵母を基にしていよいよ酒造りです。酒母と水と麹と蒸米をいれてさらに醗酵させます。

ここでは蒸米の糖化とアルコール醗酵が同時に進行していきます。

これを「並行複醗酵」と言います。

ここでも段階的にもろみを大きくしていくのに三回に分けて仕込をします。これを「三段仕込み」といいます。

こうすることで安全に早く醗酵します。

此処では酵母が働きやすいような温度を管理していきます。

普通のお酒では醪の最高温度が15度Cくらいで、3週間位の醗酵期間を取ります。

この温度経過はお酒の種類、普通酒、純米酒、吟醸酒、辛口酒甘口酒などによって変えていきます。 恵理さん

恵理さん温度を変えることでお酒の味が変わるんですか。

杜氏

杜氏温度だけでないですが、その酵母が働きやすい環境を作ってやるんです。

はなさん

はなさんお酒が出来るまで3週間位と言ってましたが、タンクの中ではそのままにしておくんですか。

杜氏

杜氏いやいや、タンクの中で醗酵が進むと米の糖化で 米が溶けて液状になっていきます。

また醗酵の過程で炭酸ガスが出てきて表面が泡状になってきます。

これをほうおっておくとタンクから溢れることもあるんですよ。

そこで、泡を消したり炭酸ガスを抜いたり、醪(もろみ)が良く混ざるように櫂棒でよくかき回してやります。大体朝晩2回づつ行います。

そして温度をはかって醪の管理をしていきます。「実際の蔵見学は、

コロナ禍以降受け付けをしていません。

悪しからず御了承ください」

その代わりに、弊社Webサイトにて

「バーチャル蔵見学」をお楽しみ下さい。酒蔵見学申し込み

-

-

オードヴィー庄内では酒蔵見学を受け付けております。お気軽にお申し込み下さい。

酒蔵見学申し込みはこちら

8.上槽、滓きり、濾過

はなさん

はなさん醪で3週間たったらどうするんですか?

お酒はまだぶつぶつで白いですよね。 杜氏

杜氏はい、これからふね(槽)でお酒と酒粕に分けていきます。

この事を「上槽(じょうそう)する」と言います。

醪を酒袋と言う布製の袋に入れて、圧力をかけて搾っていきます。袋の外にきれいな清酒、袋の中に酒粕が残ります。

この様な袋で搾ることを槽掛け(ふながけ)と言います。

また、近代的な油圧の圧搾機で搾るところもあります。

恵理さん

恵理さん搾ったお酒はまだ少し白いですね。

杜氏

杜氏はい、これは袋の布目から醪の一部や酵母、酵素などが漏れて出てくることがあります。

これをタンクに入れて静かにしておくと沈殿します。

上澄みを別のタンクに移動します。これを「滓(かす)きり」と言います。これが新酒になります。

出荷するときは濾過機でもう一度きれいにして瓶詰めします。これを濾過作業と言います。「実際の蔵見学は、

コロナ禍以降受け付けをしていません。

悪しからず御了承ください」

その代わりに、弊社Webサイトにて

「バーチャル蔵見学」をお楽しみ下さい。酒蔵見学申し込み

-

-

オードヴィー庄内では酒蔵見学を受け付けております。お気軽にお申し込み下さい。

酒蔵見学申し込みはこちら

9.きき酒

はなさん

はなさんできたお酒は味とかは見るんですか。

杜氏

杜氏はい、出来たお酒はタンクごと違うし同じタンクでも時間が過ぎていくとお酒の味も変化していきます。

それで常にきき酒をして管理していきます。 恵理さん

恵理さんきき酒しているとき、おちょこの大きいので青い丸が書いてあるので飲んでいますね。

あれはどんな意味があるのですか。

杜氏

杜氏あれは「蛇の目ちききちょこ」といって酒の色とかテリなどを見るためのものです。

まず、蛇の目に7分目まで酒を入れ色とテリを見て香りを嗅いで、少し口に含みます。

舌でころがすように味わって飲む。

正式にきき酒するときは、飲み込まないで吐き出します。 はなさん

はなさん吐き出すんですか。もったいない。

杜氏

杜氏たくさんキキ酒するときは飲んでしまうと酔いが回り、次のキキ酒が出来なくなってしまうので。

「実際の蔵見学は、

コロナ禍以降受け付けをしていません。

悪しからず御了承ください」

その代わりに、弊社Webサイトにて

「バーチャル蔵見学」をお楽しみ下さい。酒蔵見学申し込み

-

-

オードヴィー庄内では酒蔵見学を受け付けております。お気軽にお申し込み下さい。

酒蔵見学申し込みはこちら

10.検定

恵理さん

恵理さんお酒を搾ったらできあがりですか。

杜氏

杜氏いいえ、搾った酒がタンクの中にどれくらいあるか測定します。

お酒が何リッターで酒粕が何キログラム、酒のアルコール度数や日本酒度、酸度などの成分を測定して記録します。 恵理さん

恵理さん大変ですね。

「実際の蔵見学は、

コロナ禍以降受け付けをしていません。

悪しからず御了承ください」

その代わりに、弊社Webサイトにて

「バーチャル蔵見学」をお楽しみ下さい。酒蔵見学申し込み

-

-

オードヴィー庄内では酒蔵見学を受け付けております。お気軽にお申し込み下さい。

酒蔵見学申し込みはこちら

11.生酒、生詰

恵理さん

恵理さん出来たてのお酒は美味しいとききましたけどこのままお店に出るのですか。

杜氏

杜氏できた酒を瓶詰めしてラベルを貼ってすぐ出荷するのを生酒出荷といいます。

お酒の中ではまだ酵母などが生きておりますので、酒の変化を少なくするように 冷蔵で出荷します。「実際の蔵見学は、

コロナ禍以降受け付けをしていません。

悪しからず御了承ください」

その代わりに、弊社Webサイトにて

「バーチャル蔵見学」をお楽しみ下さい。酒蔵見学申し込み

-

-

オードヴィー庄内では酒蔵見学を受け付けております。お気軽にお申し込み下さい。

酒蔵見学申し込みはこちら

12.濾過、殺菌、熟成

恵理さん

恵理さん生酒以外はどのようにして出すのですか。

杜氏

杜氏搾ったお酒を濾過して瓶詰めをして瓶燗(びんかん)という方法で殺菌致します。

そして冷蔵庫に入れて貯蔵して出荷を待ちます。

注文が来たら冷蔵庫から出してラベルを貼って出荷します。「実際の蔵見学は、

コロナ禍以降受け付けをしていません。

悪しからず御了承ください」

その代わりに、弊社Webサイトにて

「バーチャル蔵見学」をお楽しみ下さい。酒蔵見学申し込み

-

-

オードヴィー庄内では酒蔵見学を受け付けております。お気軽にお申し込み下さい。

酒蔵見学申し込みはこちら

お問合せ・ご注文はこちら

「注文方法がわからない!」

「お酒について詳しく聞きたい!」

などの質問も受け付けております。

お気軽にご相談ください。

営業時間 平日 午前9時~午後5時

HPから問い合わせる FAXで注文する

お酒の種類はどのくらいあるのですか。